1937年全民族抗战爆发后,项英、陈毅领导的赣粤边红军和游击队以及南方其他几个省的红军和游击队合编为新四军,奔赴抗日前线。韶关是新四军的重要孕育地之一,是赣粤边、湘粤边红军和游击队在艰苦卓绝的南方三年游击战争中活动的重要区域,为建立新四军保存和输送了领导力量和有生力量。

01 三年游击战争,接续革命火种

赣粤边三年游击战争。面对生死存亡的严峻考验,1934年10月,中央红军开始长征。转移前夕,中共中央紧急成立以项英为书记的中央分局、以陈毅为主任的中央政府办事处,指示他们留下坚持斗争。1935年2月,由于敌我力量悬殊,中央苏区陷入敌军重围,部队遭受严重减员,项英、陈毅下令部队分九路突围。这些突围出去的队伍,将三年游击战争的范围拓展到南方八省。

1935年3月底,项英、陈毅转移到赣粤边的油山,此时集中在油山的部队有1000多人,构成了赣粤边三年游击战争的主力。4月,项英、陈毅在韶关南雄油山大岭下主持召开会议,作出精简机关,分散部队等决定。同月,在江西大余长岭明确提出“依靠群众,坚持斗争,积蓄力量,创造条件,迎接新的战斗高潮”方针,决定以北山、油山为主要根据地,在赣粤边开展游击战争。

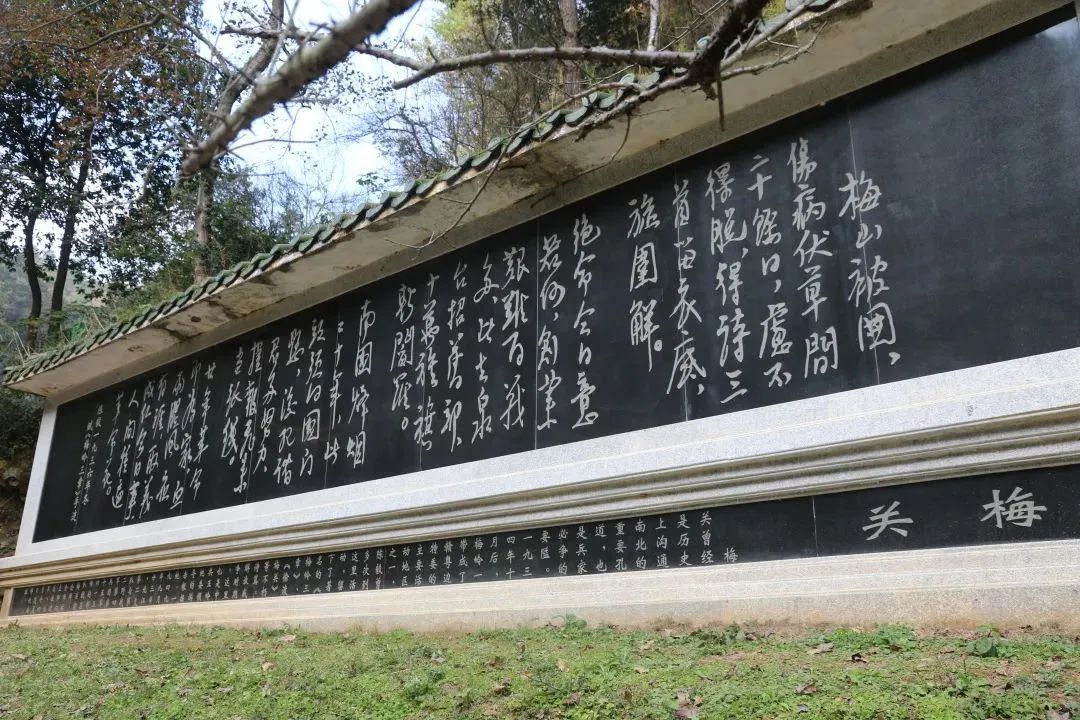

此后至下山改编,国民党余汉谋等部一刻没有停止对赣粤边红军和游击队的“围剿”,敌人将游击区分割包围,设置重重据点,地毯式巡逻搜山,实行“移民并村”封锁政策,重金悬赏通缉,收买利用变节分子,企图将红军和游击队赶尽杀绝。项英、陈毅一面加强对红军和游击队的思想教育,一面采取高度灵活的游击战术,紧紧依靠群众,在战斗中生存和发展。在斗争中,项英、陈毅多次险遭不测。1935年10月,叛变投敌的中央军区参谋长龚楚带领国民党军30多人乔装成红军,在北山龙狮石大肆破坏后,又在叛徒何长林指引下潜入北山上里洞,企图破坏中共赣粤边领导机关,幸好项英、陈毅机警躲过一劫。1936年11月,项英、陈毅等人被敌围困在梅岭,敌人连续密集抄山搜山20余日毫无所获,最后放火烧山,万幸天降大雨,项英、陈毅得以脱困。梅岭遇险时,陈毅写出了著名的《梅岭三章》。

《梅岭三章》

除了面对凶恶的敌人,项英、陈毅等人还要面对生活物资奇缺和恶劣天气的考验。陈毅在诗词中描述物资奇缺场景:“天将午,饥肠响如鼓。粮食封锁已三月,囊中存米清可数,野菜和水煮。”“夜难行,淫雨苦兼旬。野营已自无篷帐,大树遮身待晓明,几番梦不成。”但凭着对革命的执着,项英、陈毅以及他们带领的赣粤边红军和游击队挺过了极度艰难的三年游击战争。

湘粤边三年游击战争。1934年底,中央红军突破第三道封锁线,继续向西挺进。中央红军过境后,国民党反动派何健等部疯狂“围剿”活动在湖南郴县、宜章和广东乐昌、乳源及临近的广东连县、湖南嘉禾、临武、桂阳的红四团、红七十一团、湘南红军支队等湘粤边红军和游击队。

由于敌强我弱,湘粤边的红军和游击队的活动区域不断被蚕食,队伍遭受严重损失,湘南特委被破坏,红四团被打散。1935年春夏,转移到韶关乐昌山区隐蔽的同志,重建湘粤边工委,谷子元为书记,并恢复湘粤边赤色游击大队,肖良略任大队长,后由李林接任。湘粤边游击战争组成了南方三年游击战争的一部分。

湘粤两省反动势力继续实行“剿”“抚”“清”策略,企图彻底消灭革命力量。湘粤边游击队依靠山区有利地形,依靠群众,采取游击战术,克服极端恶劣的生存环境,打土豪,组织农会,发展党组织,开展肃反斗争,在夹缝中苦苦生存。由于敌人的持续“围剿”和封锁,加上队伍出现叛徒,湘粤边红军和游击队遭受了重大损失。尽管遭受了损失,但湘粤边红军和游击队始终保留和传递着革命的火种,直到迎来希望的曙光。

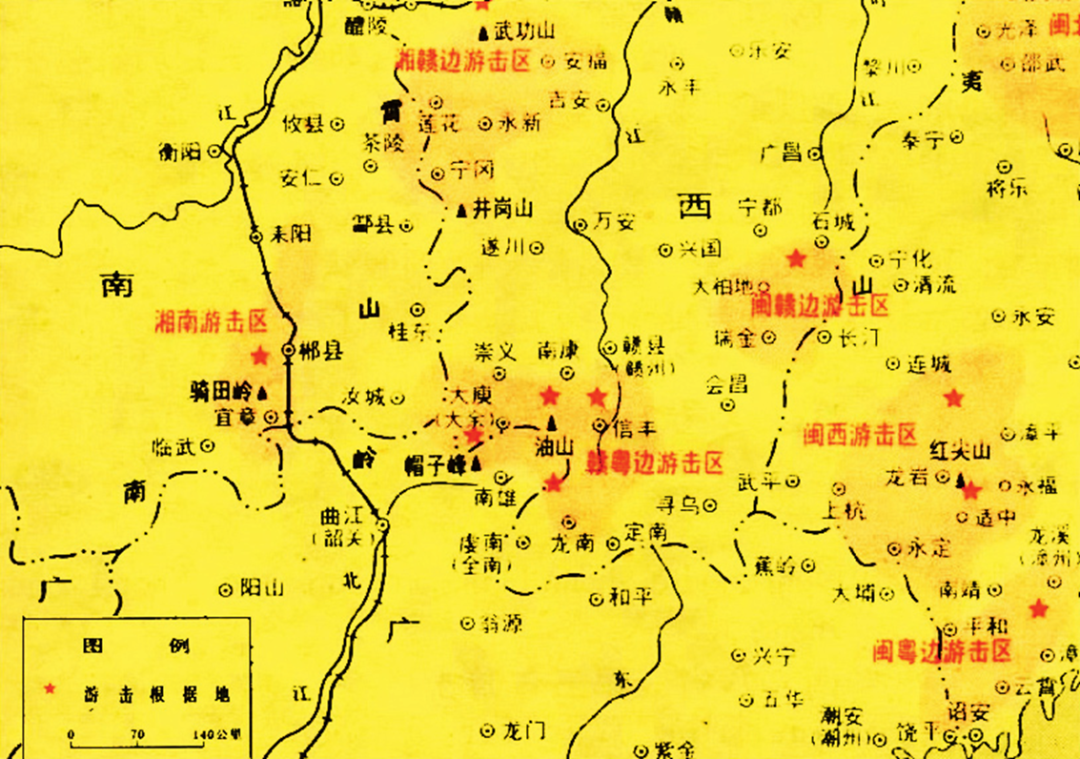

赣粤湘闽边红军三年游击活动区域示意图。

02 谈判改编部队,打造抗战铁军

1936年12月12日,张学良、杨虎城发动西安事变。为联合蒋介石和国民党一致抗日,中共主张和平解决西安事变,1937年9月正式促成国共第二次合作,建立抗日民族统一战线。

中共中央始终关心南方游击队安危,于1937年2月向国民党提出改编建议,还于1937年8月邀请叶挺出来抗日、负责改编工作。1937年9、10月间,蒋介石同意将南方游击队集中改编为新四军,开赴前线抗日,叶挺为新四军军长。在改编南方游击队期间,国民党明里暗里搞拖延、阻碍、瓦解、消灭等阴谋,中共在斗争和谈判中求合作。

西安事变和平解决后,中央发出《关于南方各游击区域工作的指示》,作出南方游击区游击队可以在保证党的绝对领导原则下,与国民党地方当局谈判等指示。绝大多数游击队在不同时间同当地国民党进行了谈判,达成改编协议;各级党组织还派员到一些消息闭塞、思想疑虑较多的游击队中传达中央指示,推动下山改编。

1937年9月6日、8日、12日,陈毅先后在广东南雄钟鼓岩、江西大余池江、江西赣州等地,主要就赣粤边游击队改编事宜同国民党谈判,谈判前严正驳斥了国民党关于游击队下山改编是自新的恶毒造谣,有效打击了国民党借机分散瓦解南方游击队的阴谋。9月24日,项英到江西南昌同国民党谈判,主要就其他游击区红军和游击队下山改编交换意见、商定办法。同月底,项英在南昌以中央分局名义发表《告南方游击队的公开信》,要求南方各地游击队下山接受改编。9、10月间,中共代表获悉项英消息后,以闽粤边游击区何鸣部队因谈判轻信敌人、集中进城被粤军欺骗缴械为例,致信项英、陈毅几点谈判注意事项,并总体肯定项英、陈毅同国民党的谈判方向。10月底,考虑到项英是坚持南方三年游击战争的主要领导人,中央确定项英为新四军副军长。11月,项英到延安向中央汇报南方三年游击战争、游击队改编等情况。12月,中共中央召开政治局会议,肯定南方三年游击战争,决定成立中央东南分局,项英为书记,陈毅等为委员;成立中央革命军事委员会新四军分会,项英为主席,陈毅等为副主席。

陈毅与国民党谈判地南雄钟鼓岩洞真古观。

在中央的正确领导下,项英、陈毅继续统筹做好南方游击队改编和新四军组建等各项工作,妥善处理游击队下山动员、组织,国民党刁难、攻击等问题,以及新四军编制、人员、管辖、经费、装备等问题。

03 投身抗战前线,铸就不朽功勋

1937年12月,叶挺、项英在湖北武汉召集新四军干部大会,讨论新四军筹建情况,初步运作起军部工作。1938年1月,新四军编制基本确定,下辖第一、第二、第三、第四游击支队,陈毅、张鼎丞、张云逸、高敬亭分任四个支队司令员,全军合计1.03万人,拥有各种枪6200余支。

赣粤边红军和游击队750多人编在新四军第一支队第二团第二营,湘粤边红军和游击队130多人编在新四军直属特务营。据统计,两支队伍中韶关籍指战员仅有名有姓的就有数十名之多。

1938年2月至5月,南方八省的14个游击区的红军和游击队,胜利完成向皖南、皖西集结的任务,从此活跃在抗日前线。至1945年8月抗战胜利时,新四军拥有26个作战旅、2个地方旅,共21.5万人;地方武装拥有25个军分区,共有部队9.7万余人,作战2.46万余次,毙伤日伪军29.37万余人,光复国土25.3万平方公里,解放人口3420万,发展了地跨江苏、安徽、湖北、河南、浙江、江西、湖南等七省的华中抗日根据地,为夺取抗日战争的彻底胜利作出了不可磨灭的贡献。

1938年1月,中共中央东南分局书记项英(前排中)、副书记曾山(前排右)、委员陈毅(前排左)和张云逸(后排右)、温仰春(后排左)在南昌合影。

艰苦卓绝的南方三年游击战期间,在韶关这片红色土地上,这里无数的革命群众和人民子弟兵,用生命和鲜血护卫革命的领导力量和有生力量,留下了许多能打善战的斗争故事,演绎了游击战争的精彩华章,为新四军从无到有、由弱到强的成长壮大作出了重大贡献。

来源:韶关发布